Chiesetta gotica consacrata nel 1350

La sua fondazione è legata alle figure di Ainardo da Vigo e di sua moglie Margherita da Leisach – Nel corso dei secoli non ha subito gravi alterazioni

Di Walter Musizza e Giovanni De Donà Giovanni

Se il Cadore può vantare ancor oggi preziosi esempi di architettura gotica, sopravvissuti nel tempo e fioriti anzi fuori dai limiti massimi di tale stagione artistica, ciò è dovuto senz'altro all'eccentricità della regione rispetto ai grandi centri di cultura, alla vicinanza dei paesi tedeschi e alla speciale aderenza dei materiali usati al paesaggio circostante, giacché pietre di color giallo e grigio legano felicemente con la natura dei luoghi, semplici e grandiosi allo stesso tempo.

Ma un motivo della persistenza di tale predilezione, pur in periodi contraddistinti da altri gusti ed influenze, va ricercato anche nel geloso conservatorismo di tanti paesi di montagna, portati a tramandare integri i patrimoni di fede ed arte ricevuti dagli avi, nonché, in senso più lato, nella grande devozione delle popolazioni che costruendo sempre nuove chiese nei vari secoli, rinunciarono spesso a priori ad ampliare e rimaneggiare le vecchie, le quali così ebbero maggiore possibilità di arrivare fino a noi piccole e modeste, riconoscibili e leggibili cioè, pur con qualche fatale e parziale modifica, nel loro autentico spirito originale.

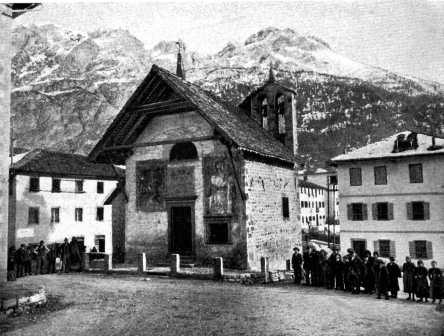

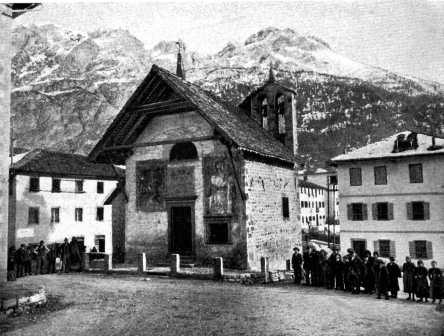

La chiesa di S. Orsola a Vigo è forse l'esempio più calzante e celebrato di questa impronta gotica che caratterizza l’architettura religiosa del Cadere e che si sposa ancor oggi assai felicemente col paesaggio alpino e col carattere delle genti locali. La costruzione, piccola e gentile, risale agli anni1344/45 ed il suo fondatore fu Ainardo, figlio di Odorico da Vigo, Podestà del Cadore per i Caminesi fra il 1313 e il 1321. Costui, giunto ormai oltre la quarantina, sposò la giovane Margherita da Leisach, piccolo centro nei pressi di Lienz, già allora discreto centro di cultura tedesca, in una regione peraltro ancora abitata per lo più da slavi.

Nei suoi ultimi anni di vita Ainardo, ottenuta l'autorizzazione dal Patriarca Bertrando, pose mano all'edificazione della nostra chiesetta, il cui completamento fu dovuto negli anni successivi alla moglie, al fratello di lei, Josto e al secondo marito Federico, pure lui di origine tedesca.

La chiesetta, che sorge su un basamento in pendio, delimitato da alcune colonnine in pietra grigia, è a pianta quadrilatera, senza abside, con la parete di fondo tradizionalmente volta ad oriente. Il tetto è a due spioventi, sorretto da una travatura in legno, coperto di scandole e caratterizzato da uno sporto sulla facciata, tanto elegante quanto semplice. La porta d'ingresso è rettangolare, con stipiti ed architrave di pietra rossa; a destra c'è una finestra con davanzale, con le stesse caratteristiche di aggetto e modanatura, mentre in alto, sul timpano spicca una lunetta a tutto sesto.

Il fianco destro, dotato di due finestre, evidenzia pietre vive di colore per lo più grigiastro, provenienti dal letto di qualche torrente o rio in zona e ben legate tra loro con malta tenace; esse, pur non essendo squadrate esattamente, risultano abilmente combinate, con risultati complessivi di buon effetto estetico, anche grazie all'uso di alcune pietre di maggior volume che, in assenza di contrafforti, fanno risaltare efficacemente gli spigoli.

Sul fianco sinistro si trovano la cappella di S. Lazzaro e la sacrestia, di epoca posteriore, situate entrambe a livello più basso rispetto al resto dell’edificio ed illuminate da una finestra a due lunette.

Dal muro perimetrale della facciata postica, sulla quale si nota ancora la cornice di una finestra rettangolare poi colmata con intonaco grezzo, si eleva un caratteristico sostegno a bifora che sormonta la costruzione e che funge da campaniletto a vela: esso in origine era tutto fuori tetto, ma successivamente vi è stato incluso in parte in occasione del rifacimento della copertura, con un infelice appesantimento del motivo architettonico e degli esiti complessivi.

L'originario sagrato, destinato alle sepolture di rettori, giuspatroni e fabbricieri, venne poi cinto da un muro che, alto un metro circa, si saldava alla facciata: esso durò fino al 1887, allorché la costruzione della nuova strada d'interesse militare Vigo - Pelos lo tolse di mezzo senza troppi complimenti.

L'edificio, originariamente ancor più semplice di quanto appaia oggi e consacrato appena nel 1350, probabilmente a causa dei lunghi lavori per gli affreschi interni, ha avuto la singolare fortuna di non aver subito per tre secoli alcuna modifica essenziale e di aver lasciato poi chiaramente documentati in dettagliati libri di conti tutte le variazioni di volta in volta richieste, o dalla necessità contingente o dal mutato gusto. Solo nel 1564 la chiesetta dovette risultare scomoda ed anacronistica, per cui si decise l'aggiunta della sagrestia e della cappella di S. Lazzaro, con conseguenti danni agli affreschi della parete sinistra. Altre piccole modifiche risalgono al 1659 (porta e finestra della facciata), al 1668 (arpesatura), al 1671 (tetto), al 1672 (lunetta), al 1702 (inferiate) ...

L'esame dei registri su cui vennero giustificati e relazionati i lavori e le relative spese ci rende edotti non solo degli espedienti via via adottati per risolvere i problemi grandi e piccoli causati dalle intemperie e dallo scorrere impietoso del tempo, ma soprattutto della cura meticolosa e del lavoro volontario e gratuito che la collettività ha sempre generosamente profuso nei secoli a salvaguardia del suo patrimonio di fede e storia. Un patrimonio che essa ha voluto mantenere e tramandare a costo di qualsiasi sacrificio e di fronte a qualsiasi pericolo

(si pensi alle invasioni imperiali del '500 e all'arrivo degli austriaci nel 1917) alle generazioni future, in nome di una fedeltà che, ancor prima di essere artistica, è anzitutto religiosa, civile e culturale.

(I, continua)

Walter Musizza & Giovanni De Donà

S. Orsola anno 1900

L'interno è una vera opera d'arte.....

Il Papa ammira l'interno della chiesa in occasione della sua visita a Vigo